今回の記事ではプラントにおける危険事象の対応策の確認、評価手法として良く用いられる「Bow-tie解析」について解説します。

こちらの記事では、プラントにおけるリスク管理や評価手法の概要について解説しました。

HAZIDやHAZOPでは、対象のプラントやプロセスで想定し得る潜在的な危険源を体系的・網羅的に評価、抽出します。

Bow-tie解析では、ある事象(重大事故、災害)に焦点を当て、その事象に対して原因、対策を可視化(ボウタイ図を作成)することで、そのプラントの対策が十分かどうかを確認します。

近年ではHAZID、HAZOP、SIL Studyに並んで、プラントの建設プロジェクトにおいてはBow-tie解析も実施するケースが増えています。

また、ALARPスタディとBow-tie解析を組み合わせて実施することもあります。

次項からBow-tie解析の概要について解説します。

合わせて読みたい

・Lethal Serviceとは?毒性物質のプラント設計への影響、判定基準について解説

・ガスの爆発限界の推定方法(ルシャトリエの法則・温度依存性・圧力依存性・未知の化合物)の解説

・爆発範囲における三角図の読み方、使い方-希釈ガスの効果-

・「防爆」って何?可燃性ガスの分類と危険場所判定基準の解説

・プラント機器、計器に必要な防爆構造は?適用する危険場所との関係の解説

・プラントに設置するガス検知器の設置個数と配置場所について解説

・サットンの式とは?毒性ガス、可燃性ガスの着地濃度の計算方法について解説

・【配管】ボンディングとは?配管の静電気対策について解説

・HAZID, HAZOP, SILとは?プラントのリスク評価、安全管理手法の概要について解説

・ALARPとは?プラントにおける合理的なリスク低減の考え方について解説

・HIPS(HIPPS)とは?プラントの高度保護システムの概要と設計の考え方について解説

・プラントで使用される泡消火薬剤の分類と特徴について解説

・【加熱炉】加熱炉の安全設計の留意点について具体例を交えて解説

Bow-tie解析とは

Bow-tie解析(ボウタイ分析)は「蝶ネクタイ分析」とも呼ばれ、プラント設計においては、ある危険事象に対し、その原因、結果、対応策をシンプルかつ理解しやすいように図示したものです。

図示することで、有効な対応策が適切に考慮されているかどうかを可視化して確認することができ、不十分と判断された場合は追加対策を実施します。

Bow-tie解析はあらゆるレベルの危険事象(Top Event)に対して適用可能ですが、一般的には重大事故事象(MAE:Major Accident Event)に対して適用されることが多いです。

重大事故事象(MAE)の例:〇〇機能の損失(Loss of 〇〇)や可燃性流体の漏洩など

解析対象の範囲は様々に設定することができ、同じ危険事象(例えば、可燃性ガスの漏洩)でも、特定の機器からの漏洩を対象に解析することもあれば、ユニット・設備全体を対象にしたり、物質毎に実施することもあります。

Bow-tie図と解析の手順

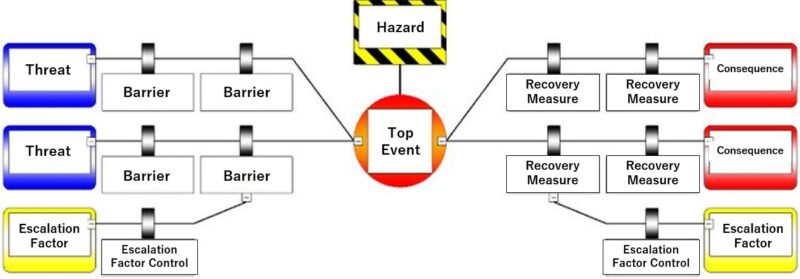

典型的なBow-tie図(Bow-tie diagram)を上図に示します。

危険事象(Top Event)を中心として、左側が危険事象に至る原因(Threat)と対応策(Barrier)を意味し、右側が危険事象を起点として発生し得る結果(Consequence)と対応策(Recover measure)を意味します。

このように蝶ネクタイ型の図となるため、Bow-tie図と呼ばれます。

この図を作成することで、危険事象(Top Event)に至る原因に対し対応策(Barrier)が多重化されているか、或いは危険事象から結果(事故、災害、Consequence)に至るまでの対応策(Measure)が多重化されているか、を可視化することができます。

Bow-tie図は危険事象(特に重⼤事故事象)に対する安全対策の全体像を理解するのに役⽴つため、関係者の教育資料や第三者への説明資料としても使えるプラント関係者の教育資料や顧客や官庁への安全に関する説明資料としても使うことができます。

この典型図のように、各対応策(Barrier)が独立し、多重化されているなどで、有効と判断されるなら、「十分対策されている」となりますが、Barrierが有効でない場合は「追加対策が必要」と判断されることになります。

補足:対策が十分とされる対応策の基準はプロジェクトの思想に従ってください

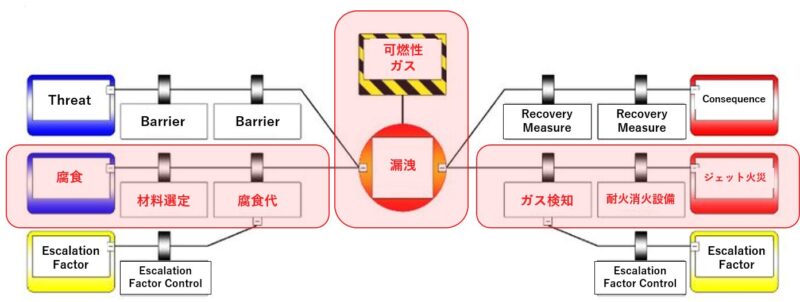

Bow-tie解析実施例は下図の通りです。

危険事象(Top Event)と潜在危険(Hazard)

Bow-tie解析では、まず危険事象と潜在危険を特定することから始めます。

例えば、「可燃性ガスの漏洩」という事象に対するBow-tie解析を実施する場合、

Top Event:漏洩

Hazard:可燃性ガス

となります。

Bow-tie図においては、Top EventとHazardは常に一緒に表示されます。

Top EventやHazardはHAZIDやHAZOPの結果から抽出することが一般的です。

原因(Threat)

上述のTop Event(危険事象)に至る原因を挙げていきます。

Top Eventは一つでもThreatは複数あることが一般的なので、想定されるThreatを全て挙げていきます。

例えば、「可燃性ガスの漏洩」というTop Eventの原因(Treat)となり得るのは、「配管・機器の腐食」が挙げられます。

結果(Consequence)

この項では、Top Eventから想定される事故・災害を挙げていきます。

原因(Threat)同様、一つのTop Eventに対し複数のConsequenceがあることが一般的なので、想定されるConsequenceを全て挙げていきます。

例えば、「可燃性ガスの漏洩」というTop Eventから至る結果(Consequence)となり得るのは、「ジェット火災(Jet Fire)」が挙げられます。

対応策(Barrier)

対応策(Barrier)は原因(Threat)側、結果(Consequence)側のそれぞれで挙げていきます。

原因側では、Barrierがあることで、原因(Threat)が発生しても危険事象(Top Event)を防止、緩和することができます。

結果側についても、Barrierがあることで危険事象(Top Event)が発生しても事故・災害となる結果(Consequence)を防止、緩和することができます。

Bow-tie解析では、このBarrierが原因側、結果側それぞれで十分に考慮されているかを確認し、プラントでの事故・災害を防ぐ対策がなされているか検討します。

例えば、「可燃性ガスの漏洩」というTop Eventに対するBow-tie解析の対応策のBarrierは以下の通りです。

<原因側>

・材料選定

・腐食代

<結果側>

・ガス検知

・消火、耐火設備

エスカレーションファクター(Escalation Factor)

上述の対応策(Barrier)の機能を低下、無効化させる因子がエスカレーションファクター(Escalation Factor)です。

Escalation Factorにより、そのBarrierの機能が無効となる場合は、システム全体としての対応策(Barrier)が不十分となる場合があります。

そのため、Bow-tie解析ではEscalation Factorを挙げると同時に、そのEscalation Factorにより無効となり得るBarrierに対する対応策(Escalation Factor Control)の検討を行います。

例えば、「可燃性ガスの漏洩」における「ガス検知」の対応策(Barrier)のEscalation Factorとなり得るのは「ガス検知器のメンテナンスが不十分」が挙げられます。これに対しEscalation Factor Controlとなり対応策の一例は「ポータブルのガス検知器を準備する」ことが挙げられます。

実施時期

特定の範囲(特定の機器やユニット)でBow-tie解析を実施する場合、HAZIDやHAZOP後、リスク評価を行った結果に基づいて実施されることが多いですが、必要に応じて適宜実施されることもあります。

また、物質毎、プラント全体でまとめて実施する場合は、プラントの基本設計段階、詳細設計段階などの各設計段階の後半に、最終確認的な目的で実施されます。

また、プラントの操業開始後はプラントの改造時や定期的に実施されることが推奨されます。

Bow-tie解析の結果、追加対策が必要と判断された場合は追加対策を実施しますが、その場合はBow-tie図を更新し、十分な対応策がとれているか再確認を行います。

留意点

Bow-tie解析を実施する際の留意点は以下の通りです。

Bow-tie解析の留意点

・ 対応策(Barrier)が多重化されているか(ハード面の対策だけでなく、⼈的な対応策も含めて考慮しているか)

・ 各対応策は該当事象に対してリスク低減効果があるか

・ 各対応策に独⽴性があるか

・ 各対応策が有効であることを監視・検査できるか

また、Bow-tie解析では、各対応策は同じでも気象条件や周辺環境などが異なれば異なる原因や結果となるため、類似プラントの実施例を参考にする場合は、全く同じにはならないことに要注意です。