今回の記事ではプラントのリスク評価、安全管理手法で良く用いられるHAZID、HAZOP、SIL Studyの概要について解説します。

近年のプラントの建設プロジェクトにおいては、プラントの事故災害のリスク評価や安全管理を定量的に実施することが求められ、プラントの設計に反映させることが必須となりつつあります。

海外のプラント建設プロジェクトでは以前から実施されていましたが、国内においても、プラントの改造や安全管理の見直しのタイミングで定量的なリスク評価を導入する流れになっています。

また、評価されたリスクに対する対策については、ALARPの考え方が導入されており、合理的・現実的なリスク低減対策が設計に盛り込まれます。

さらに、この低減対策に対し、その対応策が十分かどうかを確認する手法としてBow-tie解析が用いられます。

このように、リスク評価・安全管理手法は様々なものがありますが、良く使用される手法としてHAZID、HAZOP、SIL Studyが挙げられます。

そこで、本記事ではHAZID、HAZOP、SIL Studyそれぞれの手法について概要を解説します。

合わせて読みたい

・Lethal Serviceとは?毒性物質のプラント設計への影響、判定基準について解説

・ガスの爆発限界の推定方法(ルシャトリエの法則・温度依存性・圧力依存性・未知の化合物)の解説

・爆発範囲における三角図の読み方、使い方-希釈ガスの効果-

・「防爆」って何?可燃性ガスの分類と危険場所判定基準の解説

・プラント機器、計器に必要な防爆構造は?適用する危険場所との関係の解説

・プラントに設置するガス検知器の設置個数と配置場所について解説

・サットンの式とは?毒性ガス、可燃性ガスの着地濃度の計算方法について解説

・【配管】ボンディングとは?配管の静電気対策について解説

・ALARPとは?プラントにおける合理的なリスク低減の考え方について解説

・Bow-tie解析とは?プラントの危険事象の対応策の確認,評価手法について解説

・プラントで使用される泡消火薬剤の分類と特徴について解説

・【加熱炉】加熱炉の安全設計の留意点について具体例を交えて解説

HAZID

目的

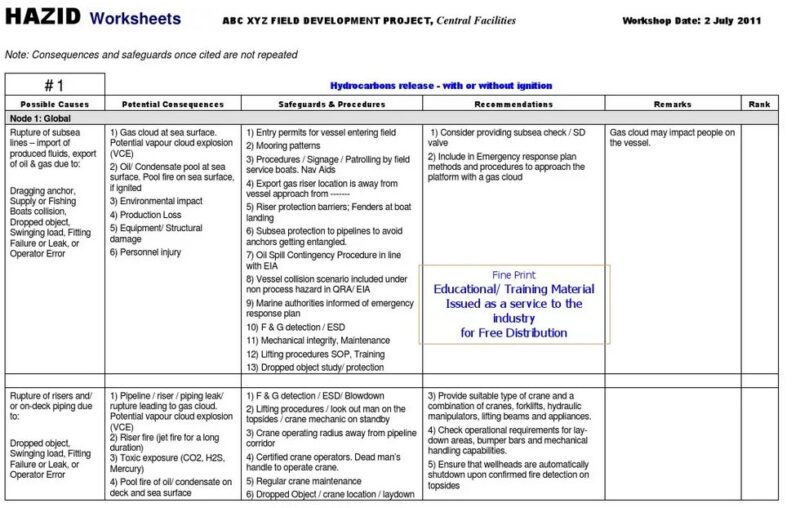

HAZID(Hazard Identification)はプラント建設プロジェクトの早期に行われるリスク評価手法(定性的評価)で、プラント建設地選定の是非の検討や、プラントの基本設計を実施するにあたっての対策、検討のために実施されます。

具体的には、プラント建設地の地理的条件、自然環境、政治情勢の他、プラントのプロセス特有の事情や運転作業環境なども考慮し、様々な視点からプロジェクトやプラント全般に関する潜在的な危険源(Hazard)を抽出することを目的とします。

方法

潜在的な危険源を抽出するために、あらかじめ決めていた「ガイドワード」を用いて網羅的に検討を行います。

ガイドワードは、近隣施設(工場、病院、学校など)や、気候(大雨、大雪、台風など)といった周囲環境に関するものの他、運転条件(高温、高圧、毒物、腐食)に関するもの、運転・メンテナンス性(高所作業、手作業、荷物運搬)に至るまで多岐に渡ります。

上記の通り、プラントの基本設計の前段階で実施するため、必要な設計図書は配置図やブロックフロー、プロセス概要程度のもので十分とされています。(PFDやP&IDは不要)

HAZIDの長所と短所は以下の通りです。

長所

・限られた情報や人員でも実施可能(客先次第では正式図でなくても実施可)

・3-4日程度(短時間で実施するなら1-2日)と非常に短時間でリスク評価ができる

短所

HAZIDの結果は参加メンバーの経験や質に大きく依存するため、検討内容が不十分になってしまうことがある。

HAZOP

目的

HAZOP(Hazard and Operability Study)とは、プラントのプロセス特有の潜在的危険源(運転、操作上の問題点も含む)を抽出、評価するために行われる手法です。(半定量的評価)

リスク評価手法としては最も良く知られた手法で、プラント建設プロジェクトでは、基本設計(FEED)段階の他、詳細設計(EPC)段階でも実施されることが多いです。

また、既設プラントにおいても、定期的に実施されることが推奨され、プラントの改造案件においても広く実施されるリスク評価手法です。

国内においてはHAZOPのみ実施されることが多いですが、海外でのプラント建設プロジェクトにおいては、SIL Study(後述)とセットで実施することが増えてきています。

方法

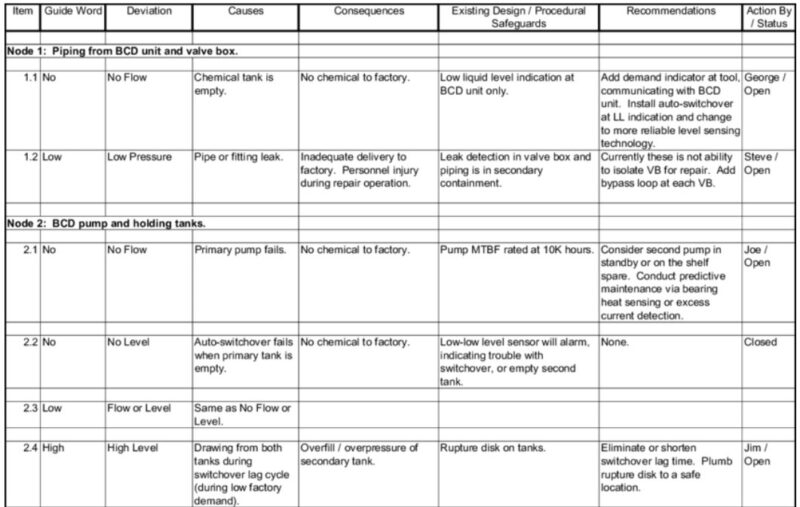

プロセスを幾つかのセクション(ノード)に分け、そのセクション毎に特有の「ガイドワード」と「パラメータ」を組み合わせて、正常な運転状態からの「ずれ」を網羅的に評価します。

ガイドワードの一例として、「No」「More」「Less・Low」「Reverse」などがあり、パラメータとしては「流量」「圧力」「温度」「液レベル」「組成」などがあります。

例えば、「More」と「圧力」を組み合わせた場合、対象のセクションで圧力が増加するケースの原因とその結果を評価することになります。

HAZOPを実施するタイミングは、少なくとも基本設計(FEED)実施段階なので、ある程度のプロセス設計図書が必須となります。(特にP&IDが重要)

長所

・対象のプロセス危険源や運転上の問題点が体系的に特定、評価されるので、検討漏れが少ないとされている

・HAZOP参加メンバーの知識や経験を共有し、意見交換を促進できる

・どのようなプロセスにも適用可能

短所

・多くの要因、時間を要する(大型プラントだと数か月以上)ので、集中力の維持が難しくなる

・体系的、網羅的に実施するため、重大災害だけでなく、軽故障についても検討することになる。

・参加メンバーの利害関係が除去できないため、恣意的な検討になることがある。

・「ずれ」を一つずつ評価するため、複数の「ずれ」が生じた場合の影響評価ができない。

・参加メンバーの経験や質に大きく依存するため、検討内容が不十分になってしまうことがある。

SIL Study

目的

SIL (Safety Integrity Level) Studyとはそのプラントの安全計装システムの重要性を信頼性を定量的に評価する手法です。

補足:安全計装システムとは、緊急遮断システムなどと呼ばれ、プラントの通常の制御システム(DCSなど)とは独立した制御システムで、特別に高い信頼性を持たせた計装システムです。プラントの緊急停止に関わる制御などに適用されます。SIS(Safety Instrument System)とも呼ばれます。

海外のプラント建設プロジェクトに実施するケースが増えており、HAZOP実施後に続けてSIL Studyを実施することが一般的です。

方法

SIL Studyは、

(1) SIL Classification

(2) SIL Verification

の二つの過程に分けられます。

大まかな手順としては、まずSIL Classificationを実施して、対象となるシステムの重要度を評価(SILのレベルを決定)します。

その次に対象のシステムに設置されている安全計装システムが、決定したSILレベルに応じた信頼性となっているか計算で確かめます。(SIL Verification)

それぞれの手順について概要を解説します。

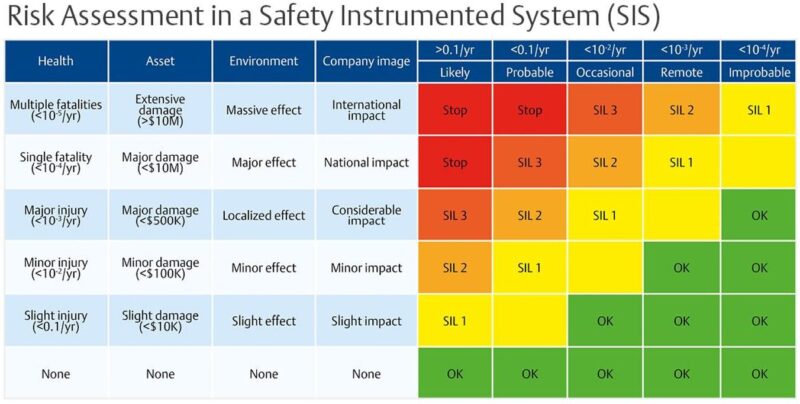

(1) SIL Classification

詳細は別記事で解説しますが、SIL Classificationでは

①その系の潜在的危険源による事故・災害の度合い

②その事故・災害の発生確率

を組み合わせて、その系のSILレベルを決定します。

SILのレベルは4段階(SIL 1~SIL 4)で、数字が大きいほどリスクが大きく、安全計装システムの高い信頼性が要求されます。

例えば、HAZOPの結果、起こり得る事故災害が重大なものだったとしても、発生する確率がほとんど無い(100年に1回以下など)であれば、SILのレベルは低くなります。逆に軽度の事故が想定される場合でも高い発生確率であればSILのレベルは高くなります。

一般的な危険物を取り扱うプラントではSIL 2~SIL 3程度となることが多く、SIL 4となるのは、例えば原子力発電所などです。

主なSIL Classificationの評価手法は以下の通りです。

主なSIL Classificationの手法

・リスクマトリックス

・リスクグラフ

・LOPA(Layer of Protection Analysis)

(2) SIL Verification

SIL Verificationでは、SIL Classificationで決定したSIL レベルに対し、系に設置する安全計装システムが要求される信頼性を満足しているか、計算で確認します。

SILのレベルと要求される信頼性(故障確率)は以下の表の通りです。

なお、この信頼性の要求値(故障確率)はPFDAvg(Probability of Failure on Demand)と呼ばれます。

※プロセスフローダイアグラムのPFDと全く別物

| SIL | PFD |

| 4 | 10-5≦PFD<10-4 |

| 3 | 10-4≦PFD<10-3 |

| 2 | 10-3≦PFD<10-2 |

| 1 | 10-2≦PFD<10-1 |

例えばSIL 3であれば、その計装システムの故障確率は0.0001~0.001(0.01%~0.1%)を満足する必要があります。

PFDを計算する際は、制御ループであればその操作端と検出端それぞれのPFDを足し合わせますが、具体的な故障確率は、メーカーから入手するか、市販のデータブック等の値を使用します。

SIL Verificationの結果、要求される故障確率を満足しないと判定された場合は、計器の冗長性を高めるなどの対策を実施します。

例えば、元は一つだけだった計器を3つ増やして冗長性を高める(2oo3:2 out of 3)ことは、SIL Studyを反映した結果と言えます。

許容可能な故障確率については「ALARP」の概念が使用されることが多いです。ALARPについてはこちらの記事を参照ください。

長所

・SIL Studyは安全計装機能を国際規格IEC61508, 61511に基づいた手法なので、対象の系を⼀つの尺度で体系的に評価できる。

・これまで経験的に決めていた設備構成、安全対策などを定量的評価結果に基づいて決めることができる

短所

・HAZOP同様、参加メンバーの経験や質に大きく依存するため、検討内容が不十分になってしまうことがある。