今回の記事ではプラントにおける合理的なリスク低減の考え方として良く用いられる「ALARP」について解説します。

こちらの記事ではプラントの評価手法の概要を解説しましたが、実際のプラント設計業務では、評価したリスクに対し、何らかの対策を講じなければなりません。

従来のプラント安全設計の考え方においては、規格・法規の要求に加え、過去の経験、実績に基づいてリスク低減対策が講じられてきましたが、これらのリスク低減対策は定性的であるため、費用対効果が明確になっておらず、どれだけ対策を講じたとしても、事故・災害が発生する可能性を0にすることは不可能です。

そこで、近年では合理的・現実的なリスク低減対策、安全設計が求められており、その手法の一つである「ALARP」の考え方がプラント安全設計に取り入れられつつあります。

また、実施される対応策に対し、それが十分かどうかを確認する手法としてBow-tie解析があり、ALARPスタディと同時に行われる場合もあります。

本記事ではALARPに焦点を当て、その概要について解説します。

合わせて読みたい

・Lethal Serviceとは?毒性物質のプラント設計への影響、判定基準について解説

・ガスの爆発限界の推定方法(ルシャトリエの法則・温度依存性・圧力依存性・未知の化合物)の解説

・爆発範囲における三角図の読み方、使い方-希釈ガスの効果-

・「防爆」って何?可燃性ガスの分類と危険場所判定基準の解説

・プラント機器、計器に必要な防爆構造は?適用する危険場所との関係の解説

・プラントに設置するガス検知器の設置個数と配置場所について解説

・サットンの式とは?毒性ガス、可燃性ガスの着地濃度の計算方法について解説

・【配管】ボンディングとは?配管の静電気対策について解説

・HAZID, HAZOP, SILとは?プラントのリスク評価、安全管理手法の概要について解説

・Bow-tie解析とは?プラントの危険事象の対応策の確認,評価手法について解説

・HIPS(HIPPS)とは?プラントの高度保護システムの概要と設計の考え方について解説

・プラントで使用される泡消火薬剤の分類と特徴について解説

・【加熱炉】加熱炉の安全設計の留意点について具体例を交えて解説

ALARPの概要

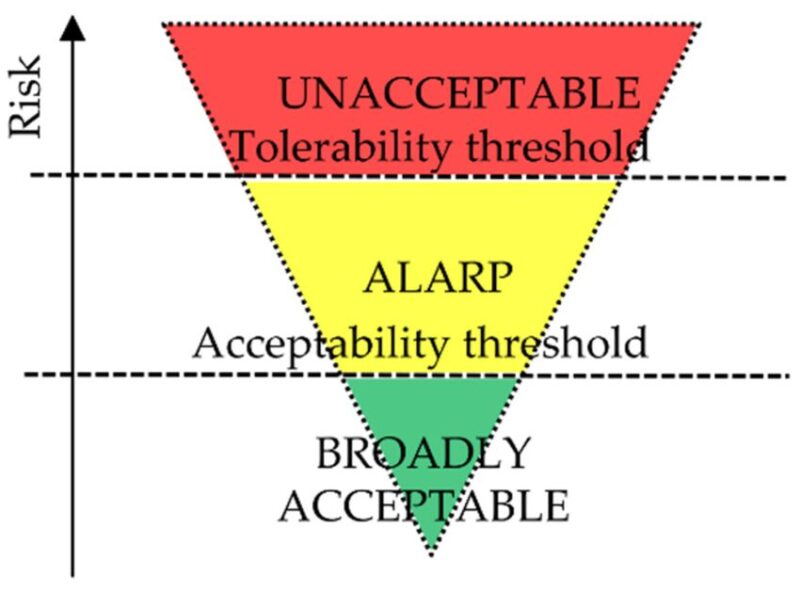

ALARPとは「As Low As Reasonably Practicable」を意味し「現実的かつ合理的な範囲でリスクを出来るだけ低減する対策が講じられるていること」を意味します。

プラントにおけるリスクには「許容可能なリスク」と「許容できないリスク」がありますが、当然「許容できないリスク」を有したままプラントを設計、運転することはできません。

この「許容できないリスク」には何らかのリスク低減策を講じる必要がありますが、そのリスク低減策が現実的・合理的なのかを評価し、残ったリスクに対してそれが許容できるなら、それはALARPということになります。

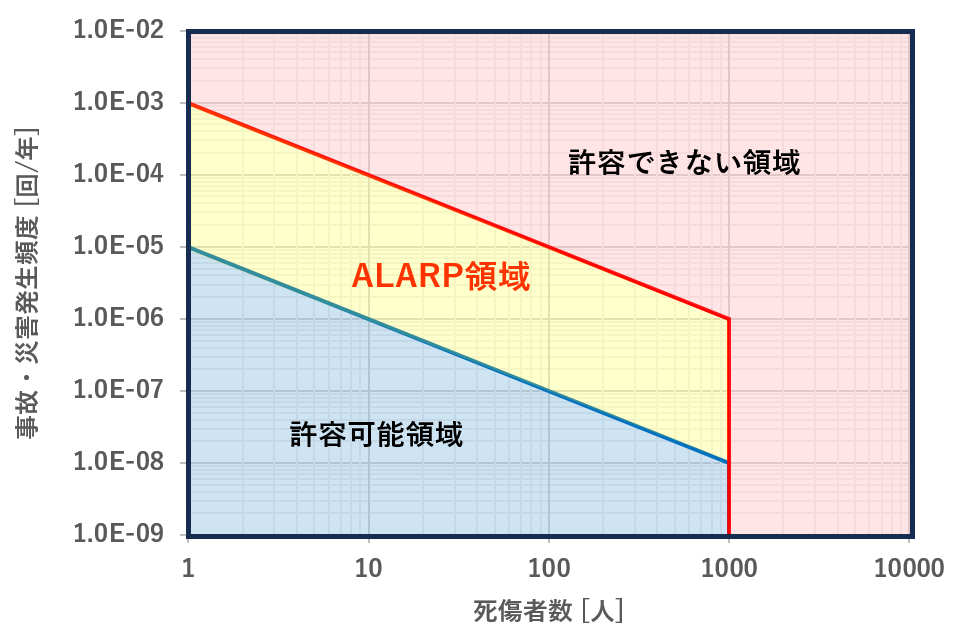

具体例として、あるプラントでの事故・災害による想定死傷者数と、その事故・災害が発生する頻度を挙げて説明します。

例えば、死傷者数が100人の事故・災害が想定されるケースで、その発生頻度が10E-7回/年(10,000,000年に一回発生)以下なら許容可能、10E-7~10-E05回/年(10,000,000年~100,000年に一回発生)ならALARP、10E-5回/年(100,000年に一回)以上の発生頻度であれば許容できない、ということになります。

ここで、リスクを定量的に評価した結果、仮に死傷者100人の事故・災害が発生する確率が10,000年に一回と判定されたとすると、それは許容できないリスクですが、何らかの対策を講じて発生確率を100,000年に一回以下まで下げることができれば、それはALARPなので許容可能ということになります。

もちろん、同災害のリスクに対して「許容可能領域」(発生確率を10,000,000年に一回以下)まで下げるのに越したことはないですが、余分な対策コストを払ってALARP領域以下までリスクを下げるそれはALARPではない(合理的ではない対策、即ち過剰な対策)ということになります。

注意:ALARP領域の閾値となる死傷者数や発生頻度の数字は、あくまでも一例です、実際は各社の思想・経験に基づいて定められた数字に従います。

このように、対象となるプラントで想定される事故・災害の規模や発生頻度を定量的に評価(リスクの定量的評価)し、「その結果が許容可能か、許容できない場合はどの程度の対策を講じれば許容可能となるか」を評価・検討することをALARP Studyと呼びます。

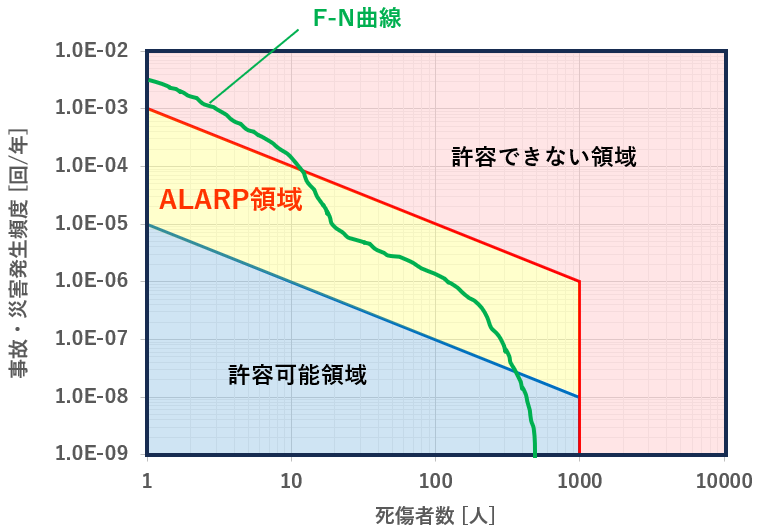

F-N曲線

実際のALARP Studyでは「F-N曲線(Frequency–Number Curve)」を上図に当てはめてリスク評価を行います。

F-N曲線は、想定される事故・災害の規模と発生確率をプロットした曲線です。つまり、そのプラントをリスクを定量的に評価した結果がF-N曲線です。

上図の場合だとF-N曲線が一部「許容できない領域」に入っている(10人以下の死傷者が発生する事故・災害発生確率が許容できない領域になっている)ため、そのプラントのリスクが許容できず、何らかのリスク低減対策が必要となります。

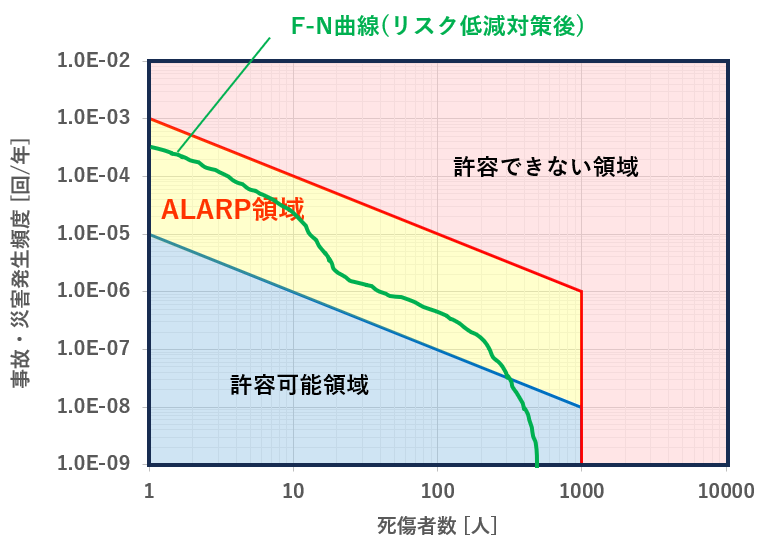

リスク低減対策実施した結果、F-N曲線を引き直すと、上図のようにALARP領域以下になっていれば、そのプラントのリスクは許容可能、ということになります。

なお、死傷者数が一定以上(今回の例だと1000人)の事故・災害については、どれだけ発生頻度が小さくても許容できないため、プラントの建設計画自体を見直す必要がある、と判定されます。

(通常はプラント設計初期に実施されるHAZIDで洗い出されるリスク)

ALARP Studyの進め方

ALARP Studyは個々のリスクと施設全体でのリスクに対して実施します。

実施のタイミングとしては、個々のリスクに対しては、必要に応じて適宜実施されますが、施設全体のリスクの場合は以下の通りです。

プラントの計画・設計段階︓基本設計、詳細設計の後半

プラントの操業段階︓変更時や定期的に実施

ALARP Studyは関連する専⾨エンジニアによる技術的な分析結果に基づきワークショップ形式で協議されます。

リスク低減対策を検討する場合の優先順位は以下の通りです。

見出し(全角15文字)

(1) リスク(ハザード/危険源)自体を排除する

(2) 代替案の採⽤(設計変更、操作⽅法の変更など)

(3) ハード面の対策の増強

(4) ソフト面の対策(手順書など)の増強

(5) 保護具の採⽤

影響の評価では、上述の例では死傷者数を挙げましたが、実際には⼈や経済性への影響だけでなく、環境や周辺地域を含めた社会的印象、事業活動や企業の評判なども考慮する必要があります。

また、SLARP Studyの結果(結論だけでなく評価の基準や過程も記録)はALARPシートに記録され、プロジェクトにおいては強力な効力を持つ図書(設計の透明性やプラント運営の説明責任を果たすために活用)として管理されます。