今回の記事では往復動圧縮機(レシプロコンプレッサー)の容量調整方式の特徴について解説します。

化学プラントやエネルギー設備で活用される往復動圧縮機ですが、適切な容量調整方式の選定は、プラントの安定操業や省エネルギーにおいて非常に重要です。

各容量調整方式には一長一短があります。調整精度・動力損失・機械的負荷・運転自動化の観点から、プロセス目的や設備制約に応じた多面的検討が不可欠です。

本記事では、各方式の特徴・制約・適用領域について、実務視点で整理します。

こちらの記事では遠心圧縮機の風量調整方式についても解説しているので合わせて参照ください。

合わせて読みたい

・【圧縮機】コンプレッサー(Compressor)の種類と特徴の解説

・【圧縮機】あなたのプラントは大丈夫?遠心コンプレッサー周りのSettle out Pressureの説明・算出方法

・【圧縮機】遠心コンプレッサーのサージングとその対策方法について

・【圧縮機】スピルバック制御とは?往復動圧縮機の運転制御について解説

・【圧縮機】コンプレッサーの設計の留意点について解説

・【圧縮機】往復動コンプレッサーの脈動と振動の低減対策について解説

・【圧縮機】コンプレッサーの設計の留意点について解説

・【タービン】化学プラントで使用される蒸気タービンの種類と特徴の解説

・【タービン】蒸気タービンの設計における適用規格と留意点の解説

・【ポンプ/圧縮機】プラントで使用される回転機の駆動源選定の主な検討事項について解説

・【配管】機器周りの配管レイアウト設計の留意点について解説

・【配管】プラントの音響疲労破壊とは?音響レベルの計算方法と対策

・【配管】プラントの配管振動を引き起こす主な原因とその対策について

・どんな機器に予備機は必要?プラント機器の予備機の考え方について解説

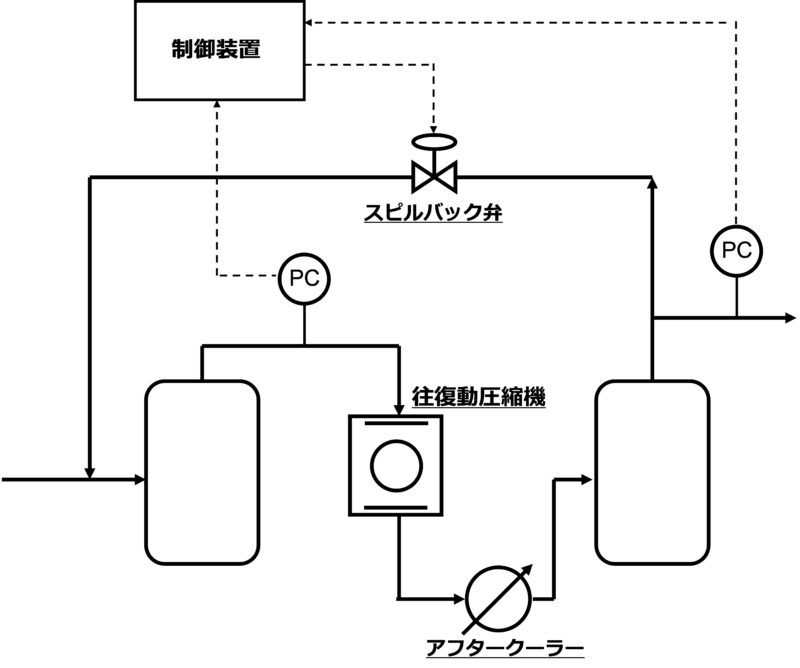

ブロー・バイパス方式

ブロー・バイパス方式は、圧縮したガスの一部を放出(ブロー)または吸込側へ戻す(バイパス)ことで、容量を調整する方法です。

最終段または任意の段からブロー弁やバイパス管を設けることで、流量調整が可能になります。

いわゆるスピルバック制御がこの方式に該当します。スピルバック制御についてはこちらの記事を参照ください。

一般に、空気など安価なガスは「ブロー」、有価・危険性ガスは「バイパス」が選ばれます。

- 最終段からのバイパスでは0〜100%の連続調整が可能

- 中間段の場合は圧縮比の制約により調整範囲は60〜80%程度

注意すべきは、バイパスするガスが再吸入時に加熱されている可能性です。等エンタルピ変化として処理されるため、冷却器の設置が推奨されます。

また、動力損失が大きいため、常時大幅なバイパス運転はコスト増につながる可能性があります。

吸込側遮断方式

小型または可搬式の圧縮機で採用される方式で、吸込管をバルブで閉じることで、吸入工程そのものを止める構成です。

- シリンダ内の残圧ガスは外気に放出し、次工程への影響を防止

- 空気圧縮用途で広く使われるが、真空形成が懸念されるガスには不向き

シンプルで確実な方法ですが、閉鎖のタイミングや残圧排出設計は慎重に行う必要があります。

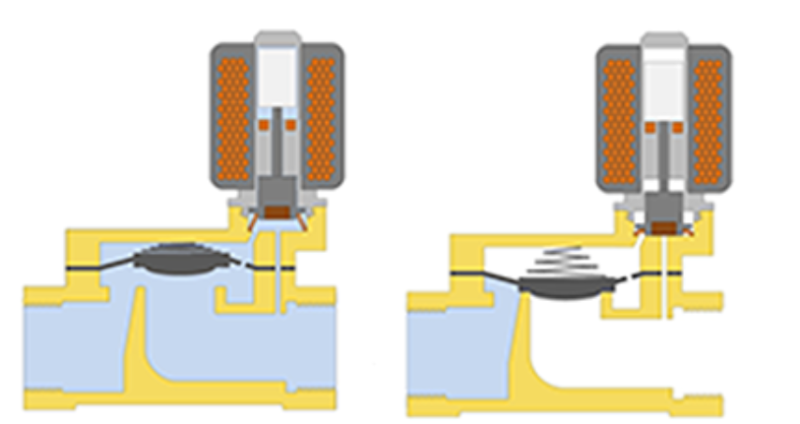

吸込弁開放方式

サクションバルブアンローダとも呼ばれる方式で、吸込弁を開放したままにし、吸込行程で流入したガスをそのまま吸込管に逆流させることで、実質的に圧縮を行わないようにする方式です。

- トップ側/ボトム側の片側シリンダのみ0%/50%/100%の段階調整が可能

- 複数シリンダの組合せにより調整段数を増やすことができ、他方式との併用も有効

この方式を採用する際は、シリンダ間の流体バランスやトルク変動への配慮が必要です。

不適切な切替は、機械負荷や異常振動を引き起こします。

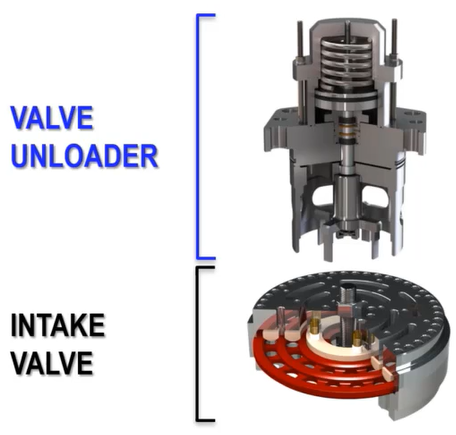

吸込弁開閉タイミング制御方式

タイムドバルブ方式とも呼ばれ、吸込弁の閉鎖タイミングを遅らせ、圧縮の有効行程を短縮することで容量を調整する、高度な方式です。

- 無段階の連続調整が可能で、自動制御にも適しています

- ピストン速度や逆流抵抗を利用して弁板を操作するため、弁構造に高度な耐久性が求められる

調整範囲は原理上30〜40%程度が下限とされますが、スプリング力を強化することで吸込弁開放型アンローダとして0%まで容量を落とすことも可能です。

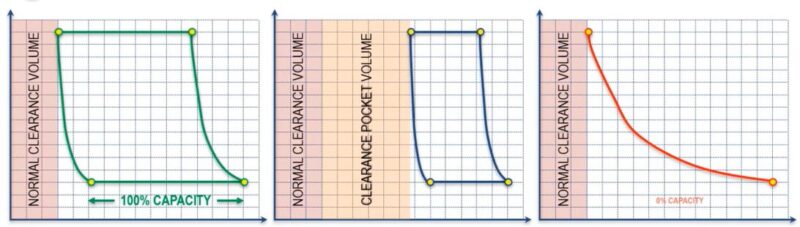

クリアランス容積調整方式

シリンダのクリアランス(死容積)を可変に設計することで、吸込容積を物理的に減らし、実効容積を下げる方式です。

- 動力損失が極めて少ないというメリットがあり、省エネ性に優れる

- 手動・自動調整いずれも可能で、自動式では吐出圧力により制御

ただし、固定容積式では段階式になるため、連続調整を目指すなら可変式または他方式との併用が必要です。

回転数制御方式

圧縮機の容量は回転数に比例するため、原動機の回転数を制御することで調整が可能です。

- 蒸気機関や内燃機関では供給流体(蒸気・燃料)制御で回転数を変化

- 電動機では流体変速機や無段変速機を介して調整

注意点として、ターボ形原動機(例:蒸気タービン)は出力が回転数の3乗に比例するため、設計上の最大出力設定に慎重な検討が求められます。

自動停止運転方式

圧力上昇時に圧縮機自体を停止する方式で、一般的には小型機(50kW程度まで)に限られて適用されます。

- 運転時の動力損失は少なく、構成もシンプル

- シリンダ冷却が不十分な運転状態では、停止を推奨するケースもある

ターボ圧縮機との連携方式

往復動圧縮機単独では困難な制御領域でも、ターボ形との組合せで広範囲な容量調整が可能になります。

(a) ターボ側は固定・往復側で調整

(b) ターボ側で吸込/吐出圧制御・往復側は変化に応答

(c) 両者併用

現場では、自動調整機器と連動した複雑な制御系が採用されており、性能曲線や所要動力とのバランス設計が肝要です。