今回の記事ではプラントで使用される圧力計の種類と特徴について解説します。

流量計や液面計の差圧式タイプのように、本来測定したい対象パラメータを間接的に測定するために、圧力を測定しているものもありますが、この記事ではその圧力をどのように測定しているか、現場計器も含めて様々な原理の圧力計の種類について解説します。

圧力が適切に測定されないと、適切に運転出来ないばかりか、プラント機器の過圧(Over Pressure)による機器破損、爆発災害を引き起こす可能性があります。そのため、ほかの計器同様に液面計の選定は重要です。

圧力計の種類

・ 弾性圧力式

・ 電気式

・ 重錘式 (Dead weight pressure tester)

・ 液注式

次項から、それぞれのタイプの特徴について解説します。圧力計の選定の際の参考にして下さい。

合わせて読みたい

・【計装】 制御弁の開度、Cv値から流量を求める方法の解説

・【計装】差圧式流量計(オリフィス、フローノズル、ベンチュリ管)データシート作成方法の解説

・【計装】プラントで使用される調節弁の種類と特徴の解説

・【計装】調節弁データシート作成方法の解説

・【配管】制限オリフィス孔径の計算手順の解説

・【計装】どんな流量計が適切?流量計の種類の選定基準の解説

・【計装】プラントで使用される流量計の種類と特徴の解説

・【計装】プラントで使用される液面計(レベル計)の種類と特徴の解説

・【計装】プラントで使用される温度計(温度センサ)の種類と特徴の解説

・【計装】プラントで使用される分析計の種類と特徴の解説

・【計装】差圧・圧力伝送器 (流量計、圧力計、レベル計) のトラブル事例と対策について

・【計装】電磁流量計の設置上のポイントについて解説

・【計装】渦流量計の設置のポイントについて解説

・【計装】流量計のタイプ選定、設計時の留意点について解説

・【計装】プラントで使用されるオンライン分析計 設計時の留意点について解説

・【計装】現場指示計はどこに設置するべき?設置基準について解説

・【計装】液体の性状に応じた液面計のタイプ選定について解説

・【計装】プラントで使用される自力式調節弁の種類と特徴の解説

・【計装】圧力計(現場計器)のアクセサリについて解説

・【計装】ブルドン管式圧力計のトラブル事例と対策について解説

・「防爆」って何?可燃性ガスの分類と危険場所判定基準の解説

・プラント機器、計器に必要な防爆構造は?適用する危険場所との関係の解説

・プラントに設置するガス検知器の設置個数と配置場所について解説

弾性圧力式

圧力測定部の受圧素子(ブルドン管、ダイヤフラム、ベローズなど)が受ける圧力に応じて変位すること(弾性変位)を利用

したものです。この弾性変位量を測定することで、圧力を求めます。

受圧素子の種類により、ブルドン管式、ダイヤフラム式、ベローズ式などに分けられます。

ブルドン管式 (Bourdon tube type)

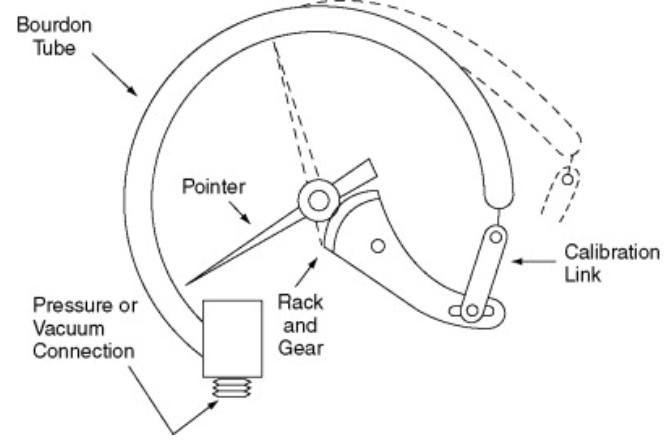

ブルドン管(Bourdon Tube)と呼ばれる、断面が楕円形で一方が閉じ、円形に巻いたチューブを受圧素子に用いたもです。

ブルドン管に圧力がかかると、断面が楕円形から円形になろうとする力が働き、円形に巻かれたチューブが直線になる方向に動きます。この時、チューブ先端(Calibration Link側)の変位量は受ける圧力に比例するので、Calibration Link、Gearを介して、針(Pointer)も圧力に比例して動きます。

このようにして圧力形の盤に受けている圧力が表示されます。

プラントで使用される圧力計(現場計器)では最も良く使用されるタイプです。

主な特徴は以下の通りです。

ブルドン管式の特徴

・構造が簡単で堅牢

・誤差が大きい

・振動や衝撃に弱い

・スラリーや高粘度流体には適用できない

ダイヤフラム式 (Diaphragm type)

出典:Inst Tools

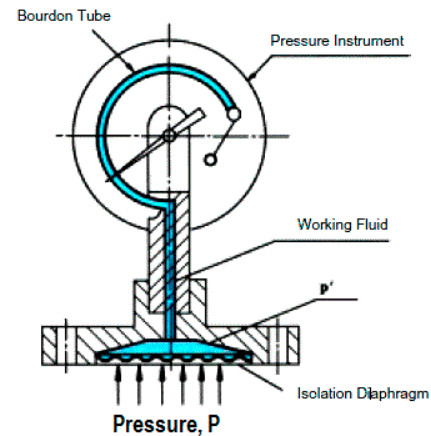

受圧素子にダイヤフラム(隔膜)と呼ばれる膜を用いた圧力計のことです。隔膜圧力計やダイアフラム式圧力計とも呼ばれます。

ダイヤフラムがプロセス流体から受けた圧力は、封入液(working fluid)を介してブルドン管に伝えられます。

プロセス流体が直接ブルドン管に接触しないので、ブルドン管式が使用できない系について使用されます。

また、隙間やポケットがあるような構造が許されない食品、医薬品プラントでも、ダイヤフラム式がよく使用されます。

主な特徴は以下の通りです。

ダイヤフラム式の特徴

・スラリー、高粘度流体、腐食性流体に適用可能

・振動や衝撃に弱い

・高圧だとダイヤフラムが破損する可能性があるので、高圧な系には適さない

・メンテナンスが難しい

また、ダイアフラムによる圧力変換部で圧力を電気に変換するタイプもあります。このタイプについて電気式の項で解説します。

ベローズ式 (Bellows type)

出典:Instrupaedia

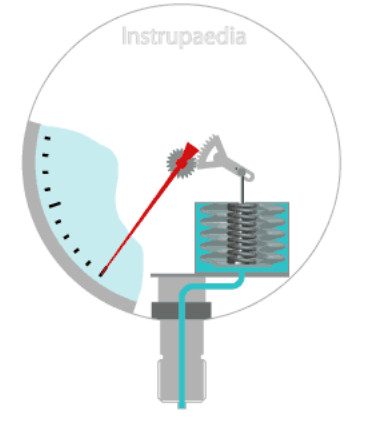

受圧素子として、ブルドン管の代わりにベローズを用いた圧力計はベローズ式と呼ばれます。ベローズとは蛇腹を意味し、上図のように外周部に深いひだをもった薄肉円筒です。

ベローズはスプリングと組み合わせて用いられ、受けた圧力の大きさに応じて変位量が大きくなる(ベローズが縮む)ことを利用します。変位量の大きさは圧力に反比例するので、それが圧力計の盤に圧力として表示されます。

また、圧力に対する応答がブルドン管よりも良いので、低圧の系によく使用されます。

主な特徴は以下の通りです。

ベローズ式の特徴

・低圧の系に適する

・高圧の系には不適

・構造が複雑なので製作が難しい

電気式

ダイアフラム式圧力計の圧力変換部で電気に変換することにより圧力を測定する方式です。

圧力変換の方式により、歪ゲージ式、半導体式、ピエゾ式などに分けられます。

歪ゲージ式(Strain gauge type)

出典:AVNET

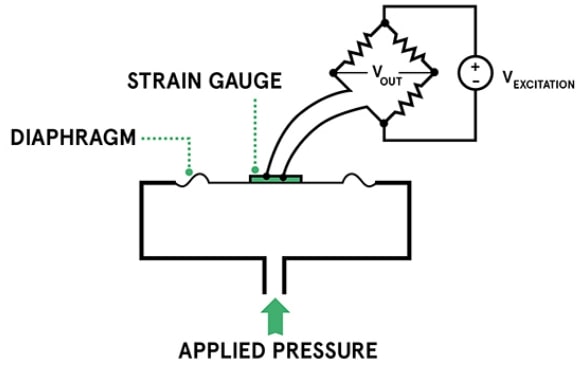

ダイアフラムに歪ゲージ(Strain Gauge)を設置したタイプです。歪ゲージは上図のようにホイートストンブリッジ回路が組まれており常に電圧がかかっている状態になります。

ダイアフラムに圧力がかかると、ダイアフラムが変形するので歪みゲージも変形(ひずみ)が生じます。この時のひずみの度合いにより、歪ゲージの抵抗が大きくなるという特性があるため、抵抗の変化を測定することで圧力を求めます。

主な特徴は以下の通りです。

歪ゲージ式の特徴

・高精度、高感度で圧力を測定できる

・電気式の他タイプと比較して構造がシンプルで高耐久性

・温度変化の大きな系には適用不可

・高温、高圧の系には適用不可

・外部電源が必要

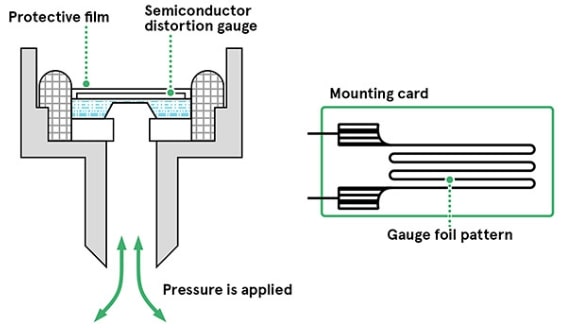

半導体式(Semiconductor gauge type)

出典:AVNET

圧力変換部の受圧素子に半導体ゲージ(Semiconductor distortion gauge)を設置したタイプです。

基本的には歪ゲージ式と同じ原理で、圧力に応じて半導体ゲージにひずみが生じることで抵抗が変化し、その変化を測定することで圧力を求めます。

主な特徴は以下の通りです。

半導体式の特徴

・ゲージファクターが大きく、電気式の他タイプと比較して高感度

・比較的小型で軽量

・衝撃に弱い

・腐食環境に弱い

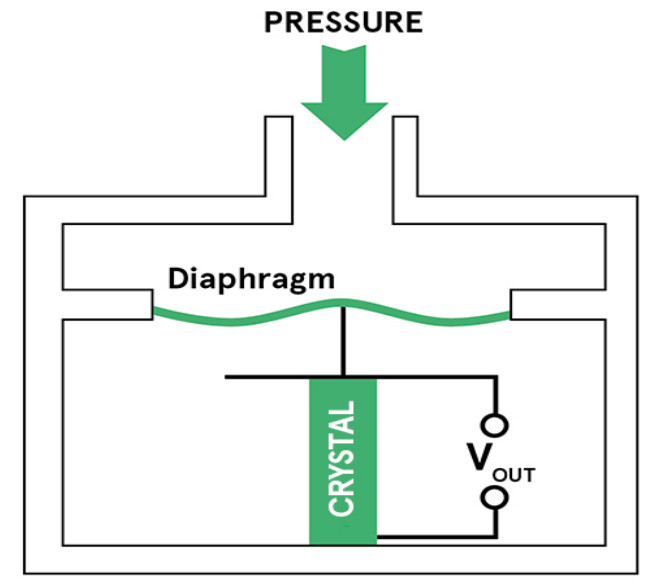

圧電式(ピエゾ式/piezoelectric type)

出典:AVNET

ピエゾ効果を利用した圧力測定方式です。

圧電素子が圧力を受けると電圧が発生しますので、その時の電流を測定することで圧力を求めます。他のタイプとはことなり、圧電素子自体の変形は生じないので、比較的高い耐久性を持ちます。

主な特徴は以下の通りです。

圧電式の特徴

・高い耐久性

・応答が早い

・高温でも使用可能

・発生する電圧が不安定なので、測定が難しい

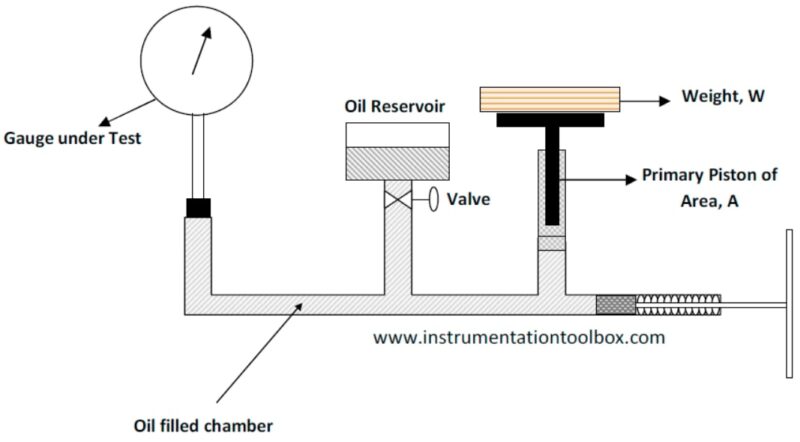

重錘式 (Dead weight pressure tester)

出典:Indiamart、Instrumentation Toolbox

一定質量のおもり(重錘)に発生する重力と一定の面積にかかる圧力を釣り合わすことにより、一定の圧力を発生させることが出来ます。

そのため、これを用いてプロセス流体の圧力を測定するというよりも、他の圧力計を校正するために使用される圧力計(圧力標準器)です。

主な特徴は以下の通りです。

重錘式の特徴

・おもりによる重力を利用しているので極めて高精度

・圧力計の校正用(圧力標準器)として使用される

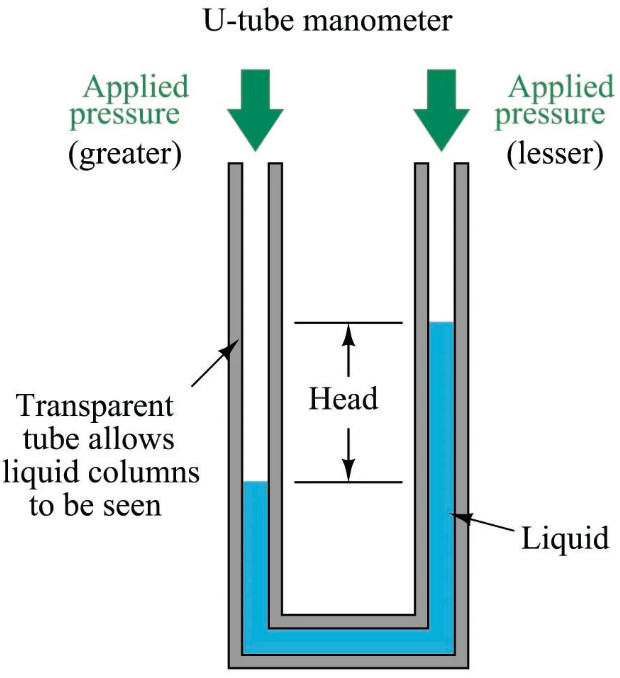

液注式

U 字管に液体(水・水銀・油など)を充填し、一端から圧力を加えると、管内の液体は圧力に押されて移動し、ある液位差(Head)を保った状態でバランスします。この液位差は圧力に比例するので、その液位差を測定することで圧力を求めます。

原理が明快なため、古くはプラントの圧力計として、このタイプがよく使用されていましたが、弾性圧力式の圧力計に取って代わられ、現在ではほとんど使用されていません。

主な特徴は以下の通りです。

液柱式の特徴

・原理が明快

・高精度

・工業用としては小型軽量にできない

・壊れやすい

・高差圧だと液体を吹き飛ばしてしまうため適用できない

まとめ

今回の記事ではプラントで使用される圧力計の種類と特徴について解説します。

圧力が適切に測定されないと、適切に運転出来ないばかりか、プラント機器の過圧(Over Pressure)による機器破損、爆発災害を引き起こす可能性があります。そのため、ほかの計器同様に液面計の選定は重要です。

この記事が参考になれば幸いです。ではまた他の記事でお会いしましょう。